稀代の詩人、谷川俊太郎

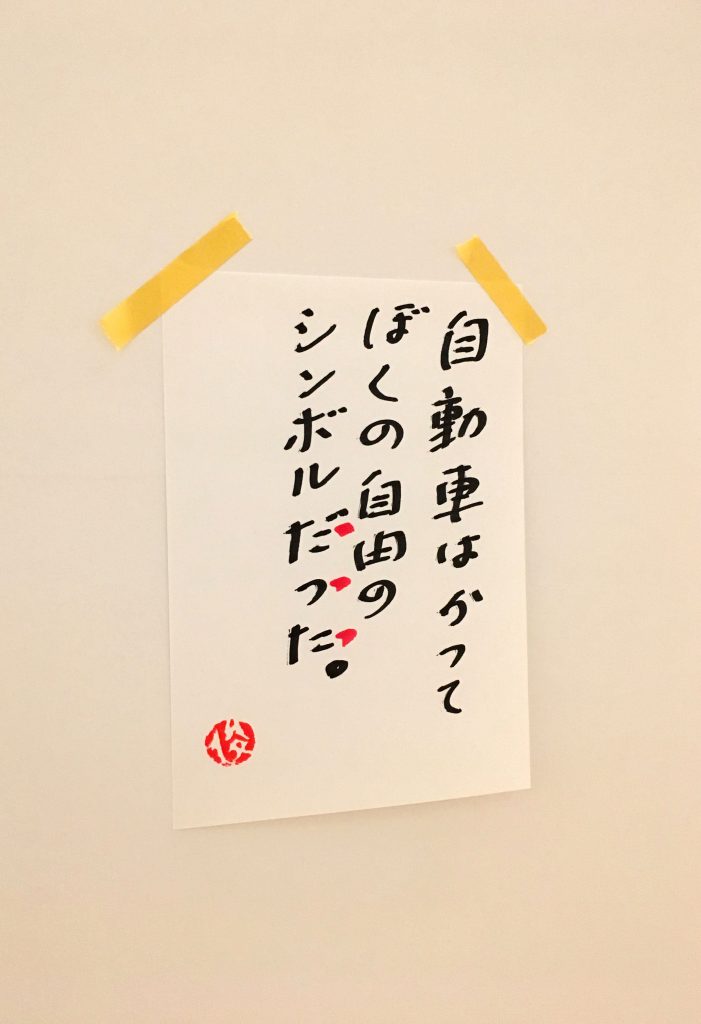

自由でありながら、常に足が地についていて、血が通っている

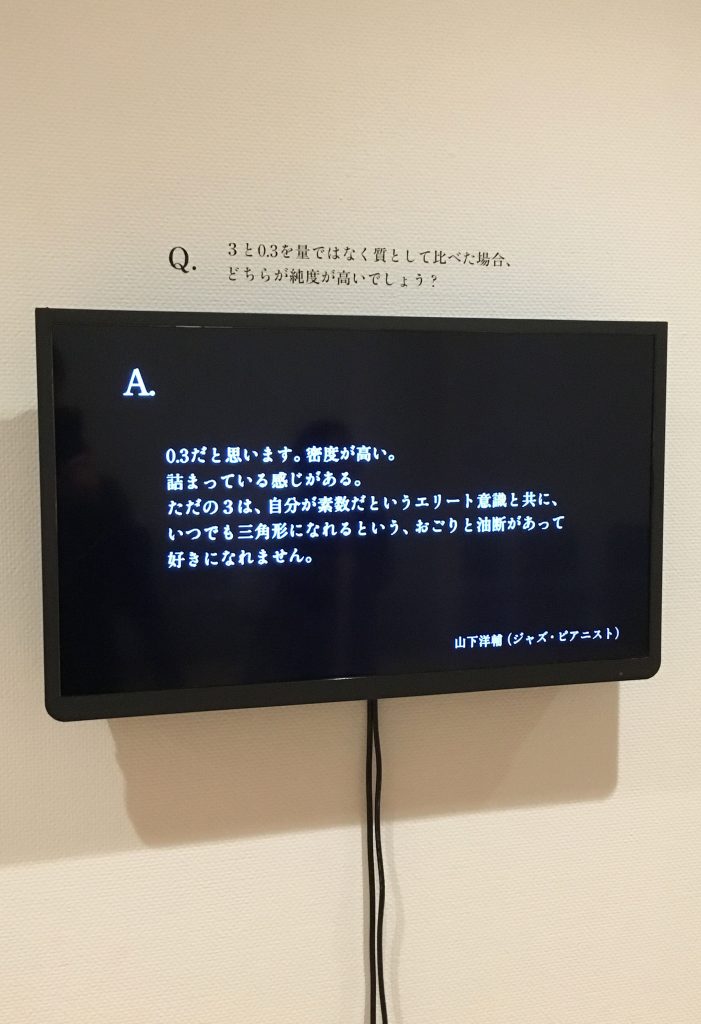

ユーモアとは、ある事象から一歩引いた場所から立ち現れるもの。

熱源に近すぎず、しかしその熱さを解するだけの共通感覚もある。

「あなたにはこう見えているかもしれないけど、実はこんなことじゃないですか」という、異なる視座の提供を受け、ひとは我に返り、自らの滑稽さにくすりと笑ったり、心をチクリと刺されたり。

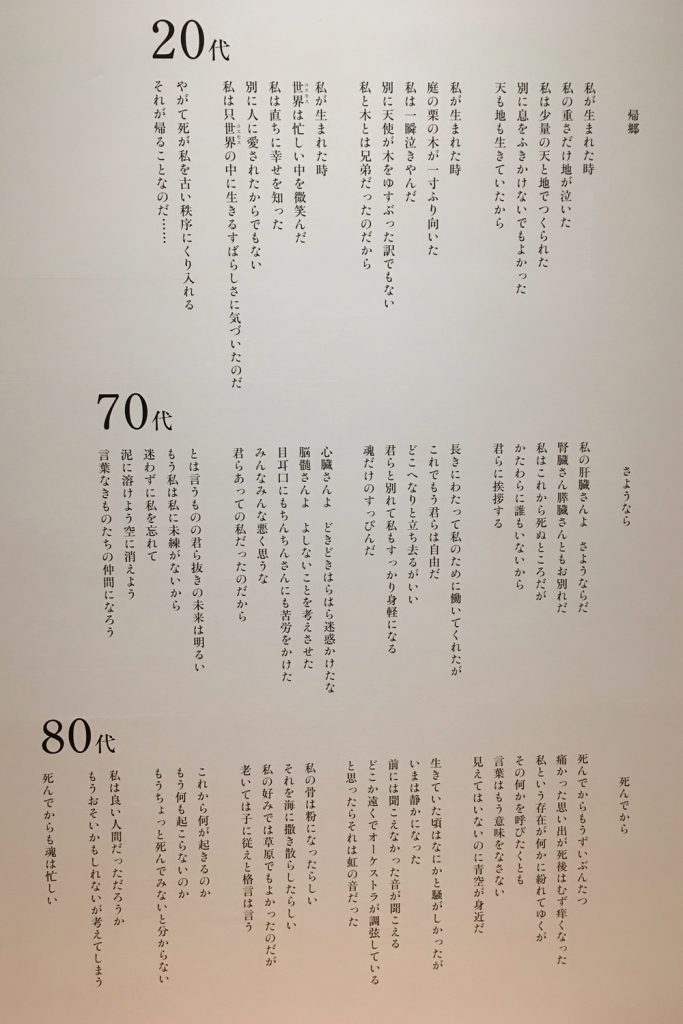

東京オペラシティ アートギャラリーで2018年1月13日から3月25日まで開催されていた「谷川俊太郎展」では、詩人・谷川俊太郎のユーモアに溢れた作品の数々や、彼に影響を与えたモノや人たちとの交流の軌跡などが紹介されていた。

「私は背の低い禿頭の老人です/もう半世紀以上のあいだ/名詞や動詞や助詞や形容詞や疑問符など/言葉どもに揉まれながら暮らしてきましたから/どちらかと言うと無言を好みます」

この展覧会用に書き下ろされたと思われる言葉たちに出迎えられ会場に足を踏み入れると、詩、すなわち文字を題材としながら、とても立体的でカラフルな展示に驚かされた。

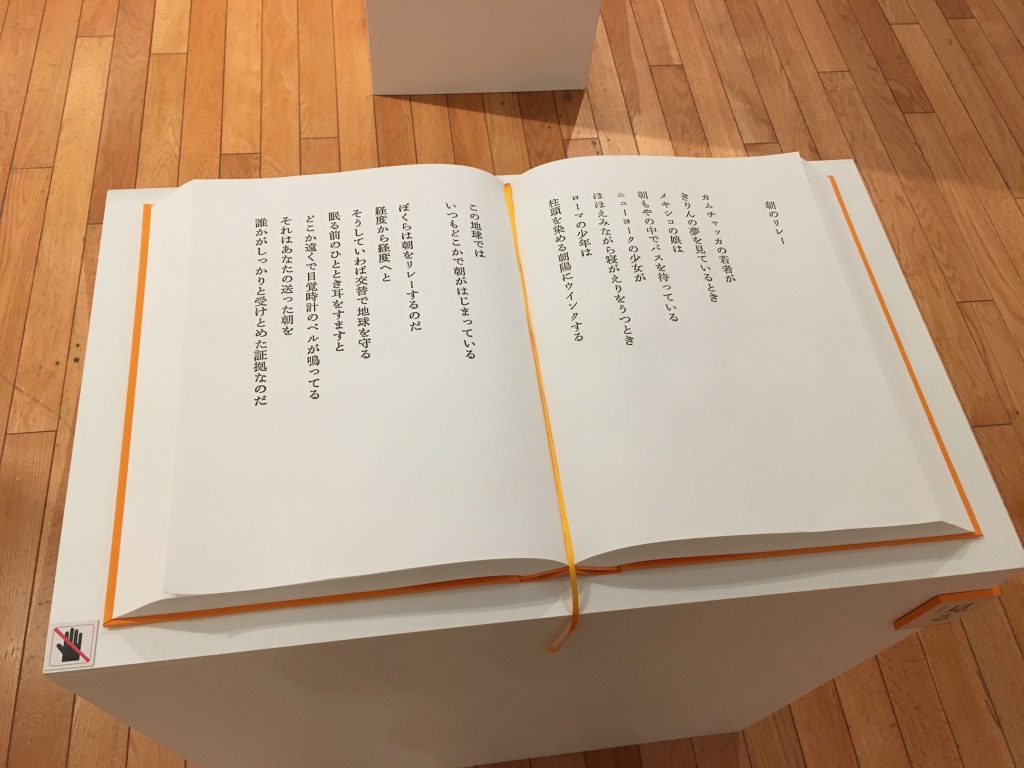

そこで、小学校の国語の時間で習った「朝のリレー」と再会する。経度から経度へと、世界中で朝が巡り、それぞれの1日が始まるという詩。子供にでも分かるような平易な言葉で、何気ない日常が、より広い世界へと接続されていくことが綴られた名作だ。

「鉄腕アトム」の歌詞を手がけたことでも知られる彼は、学校の校歌も数多くつくっており、そのうちのひとつ、立川市の小学校の校歌も紹介されていた。実は我が母校の校歌も彼が書いてくれたものであり、卒業してから30年以上たった中年の心に今でも宝物として残っている。

彼の父親のことを書いた「アンパン」という詩を読むと、誰もが思わず吹き出してしまうはず。

「ぼくの父はアンパンを軽蔑していたが/フォワグラは尊敬していた」で始まり、哲学者というおかたい肩書きの父親の人間味を「食い意地(の悪さ)」を通して見事にあぶり出している。

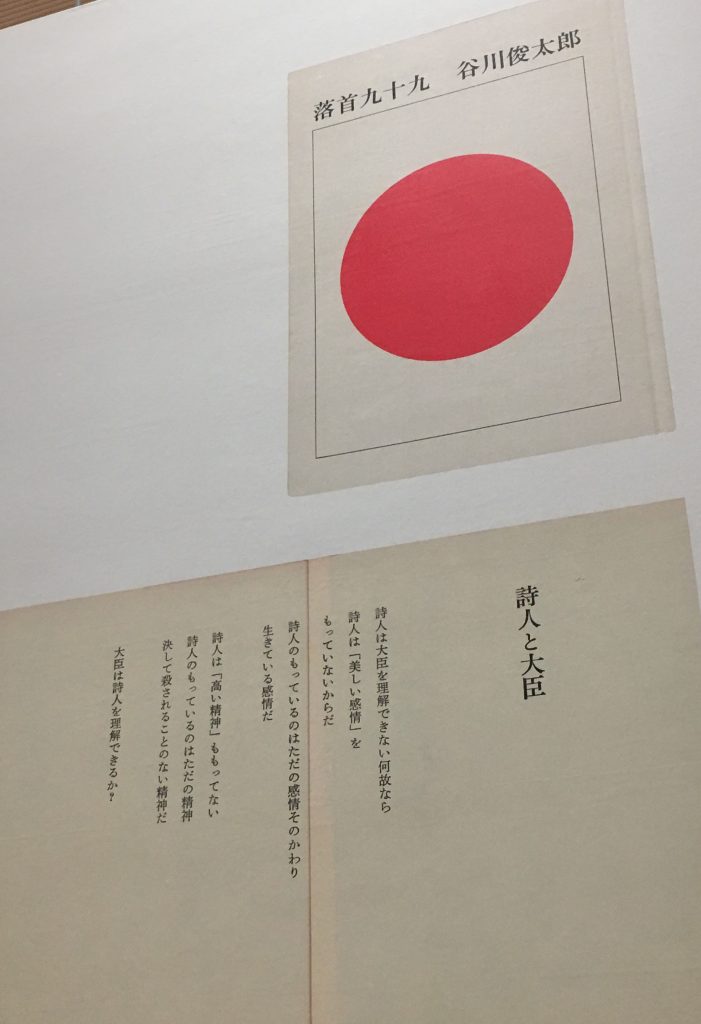

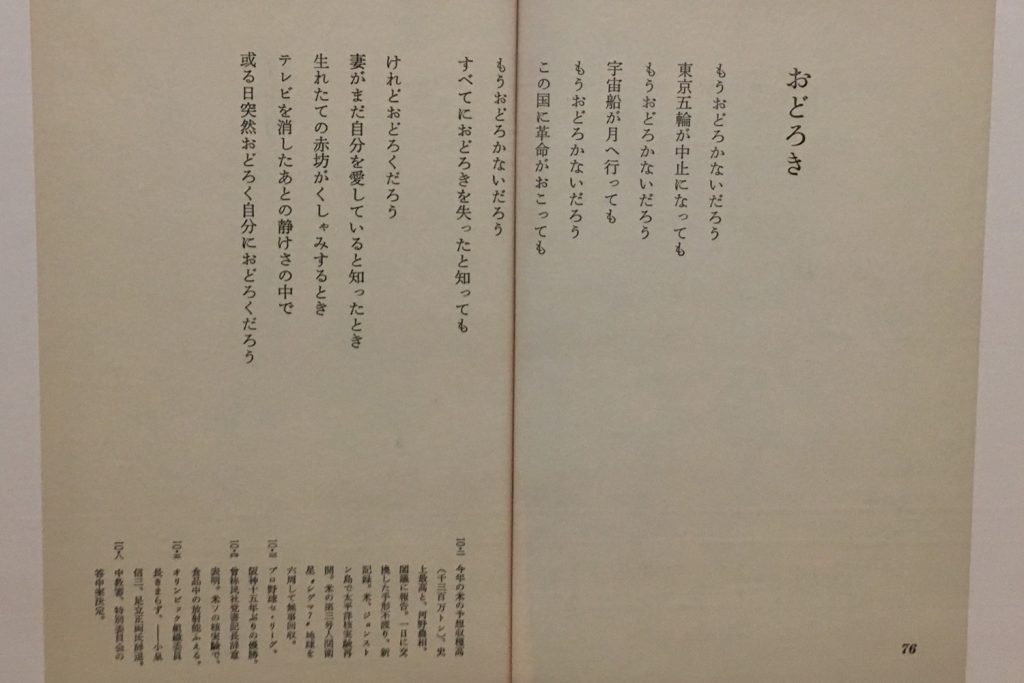

一方で、反権威的な政治的メッセージにも出くわす。1964年発表の「落首九十九」に掲載された「詩人と大臣」「おどろき」では、時の政治家を詩人らしく、しかし痛烈に批判しているのが印象的であった。

制度や枠、常識というものから自由でありながら、常に足が地についていて、血が通っている。彼はそんな人柄の持ち主なのだろうということが、展示を通じてひしひしと伝わってきた。

会場の最後の方に、彼のこれまでの歩みが年表となっていた。長い廊下の壁を埋め尽くす、86年もの人生のなかで、実に3回も「結婚」の文字が出てきて、その事実になんだか妙に納得しながら家路についた。

もうこの先、こんな詩客は生まれてこないのではないか。

谷川俊太郎。稀代の詩人。■bg